生物、進化の実相からみる遺伝子組み換え作物の危うさ 2004年 [遺伝子技術]

2004年6月8日小針店で印刷・配布した「畑の便り№04-24」の再録

生物の遺伝子は、「命の設計図」と言われたり、逆に「生物は遺伝子の乗り物」、利己的遺伝子という言われ方もします。しかし、生物の進化から見ると、そんなに単純ではありません。(下の池田教授の「遺伝子よりまずシステム」をお読み下さい。)この生物の歴史、進化から見ると、遺伝子組み換え作物などの安全性は、危うい物です。

池田教授の「遺伝子よりまずシステム」

早稲田大学教授 池田清彦、2004年5月30日 日本経済新聞

生物は複雑なシステムだ。遣伝子はシステムの重要な要素だが、システムそのものではない。生物の形質を具体的に作るのは発生のプロセスだ。遺伝子たちはお互いに関係し合いながら、遣伝子のスイッチをオンにしたりオフにしたりしてプロセスを制御している。

ほ乳類の眼を作る親玉の遺伝子はパックス6遺伝子だ。この遺伝子のスイッチがオンにならないと眼を作るブロセスが首尾よく機能しないのだ。同じく昆虫の眼を作る親王遺伝子はアイレス遺伝子という。この二つの遺伝子はとてもよく似ている。ほ乳類のパックス6遺伝子をショウジョウバ工の体内に入れて、たとえば触角や肢の部位で発現させると、ほ乳類のレンズ眼ではなく昆虫の複眼が作られる。

この二つの遺伝子は微妙な違いはあるものの、実は同じ遺伝子だ。同じ遺伝子がほ乳類の体内で働くとレンズ眼を作り、ショウジョウバエの体内で働くと複眼を作る。眼の形を決定ずるのは遺伝子というよりむしろシステムの特性なのだ。遺伝子は形を作るシステムを動かす道具にすぎない。

そう考えると進化の風景はずいぶん違ったものに見える。原始的な眼を作る遺伝子が突然変異で少し性能のよい眼を作り、その遺伝子が自然選択で集団の中に拡がり、その繰り返しで現在のような眼ができたわけではない。不思議なことに、眼のないサナダムシのような動物もパックス6遺伝子を持つという。遺伝子が徐々に変化して眼ができたというよりもむしろ、システムが進化して眼を作る必要上、すでにあるパックス6遺伝子を道具として利用したと考えた方が真実に近い。

進化にとって重大なのはシステムの変化なのだ。それではシステムの変化原因はなにか。遺伝子の突然変異、環境の変化、他生物との共生などであろう。突然変異がシステム変化の原因である場合でも、進化は遺伝子の変化に還元できない。

たとえば、Aという遺伝子が突然変異を起こしシステムが少し変化したとする。当然、形質も少し変わる。次にBという遺伝子が突然変異を起こせば、そこで形質も少し変わる。今度は、同じ突然変異がまずBに起き、次にAに起きたと考えよう。結果は必ずしも同じにならない。Aに起きた突然変異で変化したシステムの中でBに突然変異が起きる場合と、Bに起きた突然変異で変化したシステムの中でAに突然変異が起きる場合では、最終結果は一般的に異なるからだ。

遺伝子の組み合わせは全く同じでも、形質は異なるかもしれない。遣伝子を見るだけでは進化の実相はわからない。生物は遺伝子の乗り物ではない。

参照⇒ パックス6遺伝子の話は、目の進化の物語:ウォルター・ゲーリング

http://www.brh.co.jp/seimeishi/journal/012/ss_1.html

同じ遺伝子が生物種によって別の働きをする・・覆る前提

遺伝子組み換え技術はこっちの細菌の毒素生産遺伝子を切り出して、あっちの大豆に組み込むといった風にその遺伝子を部分品のように扱います。組み替え技術を使った育種、新品種の開発は同じ遺伝子は、何処にあっても、異種の生物でも、同じ遺伝子は同じ働きをするという前提で成り立っています。

しかし、パックス6遺伝子のように同じ遺伝子が生物種によって別の結果をもたらします。働きをするのです。遺伝子組み換えでの新品種開発は、前提からおかしいのです。

モンサント社のラウンドアップ・レデーという大豆で見てみましょう。モンサント社はラウンドアップ(グリサホート)という除草剤を販売しています。ホームセンターなどで大安売りされています。どんな植物でも枯らしてしまいます。発がん性の疑いが濃い除草剤です。

大豆など作物が植わっている畑で使うと、雑草も作物も枯らしてしまいます。ですから、苗や種を播く前とか農道、道の路肩の除草にしか使えません。

しかし、大豆など作物がラウンドアップで枯れなければ、栽培中も使えます。ラウンドアップで枯れない大豆を育種すれば、その種もラウンドアップも売れる、一粒で二度美味しい商売が出来ます。それで遺伝子組み換え技術で育種されたのが、ラウンドアップ・レデーという大豆です。

ラウンドアップで枯れないようにする遺伝子、ラウンドアップを効かなくする遺伝子を懸命に探しました。見つかったのは、ランドアップを製造している化学工場の排水口。常にさらされる環境中で棲息していた土壌細菌からです。その遺伝子の情報で生合成される酵素蛋白が効かなくしています。

その遺伝子を土壌細菌から取り出し、遺伝子組み換え技術で組み込んだ大豆がラウンドアップ・レデーです。生物進化の実相からみれば、同じ遺伝子でも細菌が作り出す酵素蛋白と、ラウンドアップ・レデー大豆で生合成される酵素蛋白は違っている可能性があります。毒性が違う可能性があります。

専門的には「一部のアミノ酸の置換やアミノ酸の化学的修飾(アセチル化、リン酸化、糖鎖の結合など)が起こる可能性」があり「同一性を証明するには、大豆からこの蛋白質を直接単離し、アミノ酸配列を決定する必要がある。」のですがモンサント社はしていません。

この酵素蛋白の毒性は、細菌で作られたものをラットに食べさせて調べられ、人には無毒と評価されています。しかし、それがラウンドアップ・レデー大豆で生合成されるものと同じでありませんから、それは証明されていませんから、ラットの毒性試験は無効です。「人には無毒」とう評価は無意味です。しかし、米国政府は、日本政府も安全として販売、栽培を許可しています。

遺伝子組換え作物同士の交配品種の危険性

除草剤が効かない形質と殺虫毒素タンパク質の形質の二つを併せ持った大豆など、2種以上の遺伝子組み換えでの形質を持った大豆など新品種が欲しいとします。この新品種開発、育種法には既に安全の認可がある除草剤耐性の大豆に、別の安全性認可の下りている殺虫毒素を作るよう遺伝子組み換えされた大豆を掛け合わせる、交配して育種する方法があります。順々に交配すれば、3つでも4つでも遺伝子組み換えでしか持ち得ない形質をもった新品種が開発できます。

多種の遺伝子を一度に組み込まないのでしょうか。一度に組み込みをした場合は、安全性試験が求められますが、上のやり方では法的には安全性を確かめる必要がないのです。試験費用がかかりません。安全性試験、毒性試験が免除されていて、新品種は自由に栽培、販売できるのです。それはゼロをいくつ足してもゼロだから、安全性の認可を得ていれば、いくつ組み合わせても安全という理屈です。

しかし池田教授の解説にあるように、除草剤耐性遺伝子Aがあるところに新たに殺虫毒素の遺伝子Bが入ってきた場合と、逆に遺伝子Bのあるところに新たに遺伝子Aが導入された場合では、「最終結果は一般的に異なる」のです。

生物、進化の研究からみれば新品種は安全かもしれないし、危険かもしれません。科学的には確かめる必要がありますが、法制度は免除しています。安全性は不明ですが、栽培、販売は自由に出来ます。

2004年6月8日印刷・小針店で配布したものに加筆

望みの性質の新品種を短期間に 安全に育種できる遺伝子利用技術誕生?! 2004年 [遺伝子技術]

2004年3月29日小針店で印刷・配布した「畑の便り№04-14」の再録

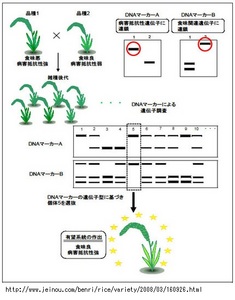

イネの新しい品種の開発、育種を遺伝子技術を使って、従来の5分の1以下の期間、2-3年で可能にする技術が開発されました。遺伝子技術といっても、安全性に疑問のある遺伝子組み換え技術ではなく、遺伝子の配列を解析する技術です。

勘と経験の選抜から遺伝子解析での選別

新潟県のいもち病に抵抗性をもつコシヒカリBLは、昭和61年・1986年から育種を始めて、2005年・来年度から本格的に普及にはいります。このように従来は15年ほどかかっていました。

一般に新品種の開発にはまず異品種を掛け合わせて雑種を得ます。その種子を実際に作付けると、両方の形質が入り混じった様々な雑種が育ちます。実際に作付けし、その中から育種目的に合いそうなものを選抜します。そのよさそうな株を選んで繰り返し掛け合わせていきます。

コシヒカリBLは、コシヒカリといもち病に抵抗性をもつ他の品種をまず交配。それで得られた雑種には、コシヒカリの形質と他に品種の形質が入り混じっています。欲しいのは、いもち病抵抗性をもったコシヒカリですから、抵抗性以外の他の品種の形質は、余計な邪魔者です。それで、栽培して抵抗性はあるが、その他の形質は少なく、コシヒカリの形質は多く持ったものを選抜し、それに再度コシヒカリを掛け合わせます。得られる2代目雑種は、コシヒカリの形質がより多くなります。それをまた栽培し、よさそうな株を選んで繰り返し掛け合わせていきます。

稲は年1作ですが、温室で気象を管理すれば、2~3作は可能です。それでも、現在は新品種開発に15年程度かかります。よさそうな株の選抜は経験に頼っているため、効率が悪いのです。遺伝子の配列を解析する技術を使えば、両方の形質の入り混じり具合を遺伝子レベルで知ることができます。経験や勘だけでなく、数値でわかります。今回開発された技術は、種子が発芽してから1―2週間後に遺伝子を解析します。いわば、見知らぬ土地を勘を頼りに行くのと、大雑把な地図を見て目的地を探して行く位の差があります。

従来の育種と変わらぬ安全性と豊かな将来性

遺伝子の地図の元になるイネのDNAの塩基配列は、全て解析されています。現在は、どの部分、どの塩基配列の働き、機能の解明が進んでいます。地図に例えると、どの建物に誰が、どんな仕事の会社が所在するのか調べている段階です。苗の背の高さや穂が出る時期を決める遺伝子などは、既にその塩基配列が分かっているので、選別は簡単です。コシヒカリはイネの中でも背が高く、風雨で倒れやすいのが弱点です。それで既に背が平均10センチ低いコシヒカリを開発。複数の自治体で試験栽培しているそうです。穂が出る時期を決める遺伝子も分かっていますから、東北のヤマセの吹く時季を避けて穂を出す品種も開発されるかもしれません。栽培地域に合わせた様々な長所を持つイネの品種を短期間に育種できる技術です。

安全性は従来と同じ

交配結果の確認だけに遺伝子技術を使います。人工的に特定の遺伝子を導入する組み換え技術は使用せず、従来どうりの交配を行います。ですから、新品種の安全性は、従来の育種による物と変わりません。従って、社会的軋轢がありませんから、品種が栽培され実用化も早いでしょう。どの部分、どの塩基配列の働き、機能が、例えば味に関する部分はどこか解明されるほど、様々な長所を持つイネの品種を短期間に育種できます。イネの遺伝子研究は、今まさに働き、機能の解明に焦点がありますから、最新の研究と連動する形でもたらす果実が豊かになります。

それに引き換え、遺伝子組み換え技術は、安全性に疑問が持たれ社会的葛藤を呼び起こしています。

遺伝子組み換え技術の品種の栽培は禁止・・北海道

3月5日に北海道は、都道府県で初めて遺伝子組み換え作物の野外での栽培を全面禁止する独自のガイドラインを決定しました。北海道農政部が「研究開発は有用だが、他県に農産物を供給する北海道は、消費者、生産者らの理解を得られる基準を作るまでは、緊急措置として規制が必要」として策定した物です。道は、2004年度中に条例化し2005年4月からの施行する予定です。翌6日には茨城県が、行政指導の指針として、遺伝子組み換え作物の栽培者に、(1)栽培開始前に県への情報提供(2)関係する市町村、近隣耕作者、農業団体などに理解を得ること(3)一般農作物との交雑・混入防止の措置を徹底することなどを求めることにしました。強制力はありませんが「地元の理解を得る」という条件は難しく、実質的に栽培は不可能になりました。滋賀県でも同様の動きがあります。

産業界は力で押し潰しをはかる

北海道などの動きに対して日本のバイオ産業の育成を目的とする日本バイオ産業人会議の歌田代表は「科学的データをきちんと示して、住民の理解を得ていくのが自治体の責任。・・これまで投じてきた研究費も無駄になる。・・(総理大臣が主催する)国のバイオテクノロジー戦略会議で問題提起し、自治体の規制に対し国の考えを問いただす。」と語っています。(3/18日経)

さすがに、昭和56年から平成7年まで味の素(株)の社長、会長をつとめていた大物ビジネスマンは、感覚がちがいます。県や道は住民の自治体ではなく、バイオ産業の広報・宣伝機関。これまでの投資(研究費)を無駄にするような動きは、小泉首相にいって国家権力で潰してやるという発想は、我々には無縁です。なぜ歌田さんは北海道や茨城の農民、住民に自分が会って説得しようとしないのでしょうか。

一方、冨田房男・北海道大学名誉教授ら4人の学者が昨年11月から米国から輸入した組み換え大豆を原料にした納豆「納豆のススメ」を製造して、「GM(「組み換え」の意味)大豆95%使用」と表示し、宅配方式で販売を始め、約4ヶ月間に2万パック販売したそうです。

一日160パック約8800円の売上では、経営的は成り立っていないでしょうが、近く東京都内にも拠点を構えるそうです。資金の出所が気になりますが、それはさておいて、冨田さんは「食べても何ら問題ないのに、イメージだけで不安がられる。意地もあります。実際に食べてもらえば、安全なことが分かってもらえるはず」と話しています。

消費者の不安、疑念の一つは、組み換え作物を長期間食べた時の安全性が確認されていない事です。「食べても何ら問題ない」というのは、正確には長期的影響は調べる術がないので、安全ということにしておこうということだからです。組み換え納豆を長期間食べ続けたときに起きる影響を、科学的に予測する方法は富田さんも持たないのです。

消費者・社会のこの不安、疑問を解消することなく、権力と既成事実化で押し潰して実用化=食卓に上げようとしている産業界、研究者の姿勢こそが、混乱を呼ぶ最大の原因ではないでしょうか。

2004年3月29日印刷・小針店で配布したものに加筆

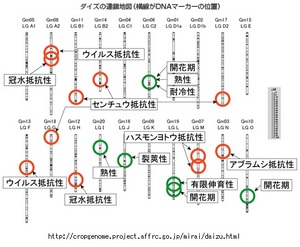

参照 作物・果実の植物は、農林水産技術会議「ゲノム情報の品種改良への利用-DNAマーカー育種」

http://www.s.affrc.go.jp/docs/report/report21/no21_p1.htm

家畜、つまり動物の場合は、家畜改良センターの「遺伝子育種」

http://www.nlbc.go.jp/g_tyousa/iden/idenshiikusyu.asp

遺伝子組み換え作物で、かえって農薬使用量が増加 2004年 [遺伝子技術]

2004年1月20日小針店で印刷・配布した「畑の便り」の再録

前に、新潟県が育種したコシヒカリ新潟 BLで農薬が半減するかもというニュースをお知らせしましたが、今週は増えるという話です。遺伝子組み換えで、殺虫毒素をつくる微生物の遺伝子を組み込んだり、特定の除草剤を無効にする遺伝子を組み込んだ大豆などが米国などで栽培されています。殺虫毒素を持てば(それは私たちが食べる部分にも含まれていますが)殺虫剤が要らない、減らせる。ラウンアップなど特定の除草剤をまいても枯れない大豆なら、畑一面にその除草剤を撒いても、雑草だけ枯れる。除草剤をまく時、作作物を避ける必要がないので、農薬の手間が省け、まく回数、つまり量が減らせると宣伝されています。しかし、実際には増えていました。

1996年の商業栽培が始まって以来のアメリカ政府のデータを、米国のノースウエスト・科学と環境政策センターのベンブルック博士が解析した結果で、先々月末公表されました。使用量が減ったのは、栽培が始まってからの三年間だけで、25%減少しました。その後は逆に年々大幅に増えています。2001年についに、非組換え作物に比べても多くなりました。組換え作物は除草剤と殺虫剤が5%多く散布され、2002年には7.9%、2003年には11.5%も多く使われました。その結果2001年から2003年の間に、アメリカでは合計で7300万ポンドの農薬が余分に散布された計算になるそうです。

増加の一番の理由は一種類の除草剤しか使わないため、予想通りにその除草剤の効かない雑草が現われたこと。本来なら、別の種類の除草剤を撒きます。畑を見回り、見つけ次第、作物にかからないように気をつけて雑草に散布します。手間がかかります。それで農家は散布量でカバーする方向に走ったのです。それを助長したのが、除草剤の値下げ。96年と比べ半値で、使用量が増えても別の農薬を撒くより経済的には有利なのです。遺伝子組み換え作物は、それによる遺伝子レベルでの環境汚染が懸念されています。ですから栽培する企業的農家は、元々環境保全より利益優先体質です。当然の選択であり結果かもしれません。

2004年1月20日印刷・小針店で配布したものに加筆

参照 ⇒遺伝子組換え作物と農薬使用量の関係 、米国のメガ作物の場合 白井 洋一

http://www.foocom.net/column/shirai/10425/

コシヒカリ新潟BL、県内の水田の農薬が半減?? 2004年 [遺伝子技術]

2004年1月17日小針店で印刷・配布した「畑の便り・№04-05」の再録

新潟のお米といえば、コシヒカリ。コシヒカリには美味しいのですが、いもち病に弱い特徴があります。この防除で梅雨から夏にかけて、農薬が県内で3548トンも使われています。(2002年)全水稲農薬の45%に当たります。当然、防除の時季には我々の吸う空気や飲水に含まれます。この農薬をなくそう、減らそうという農業技術が、2005年度から新潟県で本格的に導入されます。「マルチライン」と呼ばれるものです。

いもち病は冷害の主犯

10年前の米不足、平成5年の東北地方を中心にた冷害は、いもち病の多発によるものでした。平年は比較的発生の少ない平野部も含めて見渡す限りの灰色の水田となりました。そして、収穫がなかった地域も多かったのです。

コシヒカリは極端に弱い品種です。「農薬の助けを借りないでこの品種を栽培することは困難」とまで言われます。しかし、農薬の多用で、農薬に強いいもち菌が現われました。

また農家の兼業化が進み、小まめに散布できないようになりました。飛行機からの空中散布による一斉防除で、手間は省けますが、今度は、その農薬が住宅、学校などにも漂い環境問題となります。農薬を使わない、減らすコシヒカリの栽培が求められました。

いもち病とは

いもち病は胞子で拡がるカビ病です。葉に発生すると(葉いもち)、光合成ができなくなり生育がわ

るくなります。また、遅い時期に稲穂に発病すると(穂いもち)にもみの生育が阻害される(白穂←写真)だけでなく、穂が折れやすくなります。そこに大風がふいたらポキンと折れてしまいます。発生した田は、褐色から灰色になります。

インフルエンザのウイルスに様々な種類があるように、いもち病の菌にも種類があり菌型・レースといいますが、大きく3種あり、Nレース群(日本稲系)、Cレース群(中国稲系)、Tレース群(インド稲系)です。

稲にはこの病気に抵抗力があり、それは二つのタイプがあります。農林6号や農林8号のなどは、病原菌を寄せ付けないほど、全くいもち病にかからないほど強いものではありませんが、菌型・レースが変化してもあまり抵抗性は変わりません。この抵抗性は多数の遺伝子が集積されて現われています。これに対して特定のレースには全く罹らないほど強いが、他のレースには弱いという抵抗性をもつ稲があります。クサブエ、千秋楽などです。この抵抗性は一対の遺伝子による物です。

コシヒカリにいもち病抵抗性をつけるには

コシヒカリは農林1号と農林22号を交配して、その雑種から選抜して育種されました。農林22号という、いもち病抵抗性品種を親に持ちながら、いもち病に対する抵抗性は弱いのです。農林22号の抵抗性は、多数の遺伝子が集積されて現われるタイプです。交配して得られた種に、美味しくていもち病にも強い物があったら、そちらが生き残ったはずです。おそらく、いもち病抵抗性の多数の遺伝子が入ると美味しさをもたらす遺伝子がいる場所がなくなるのです。

コシヒカリの美味さはそのままに、いもち病抵抗性をつけとすれば、一対の遺伝子を導入し、特定のレースのいもち病は寄せ付けないほど強いが、他のレースには弱いというタイプになります。それぞれが別のいもち病レースに抵抗性を持っているコシヒカリの品種を多種類、混ぜ合わせて栽培すれぱ、いもち病菌が入ってきても抵抗性の品種が入っているので、病菌がイネに感染しようとしたとき、感染できたり、できなかったりして、群全体、田全体ではいもち病に抵抗性があるのではというアイデアが出されました。

実際にそのようにして栽培すると、いもち病に罹った稲から胞子は、田圃に均一に飛散(伝染)するのではなく、近い距離のイネに多く、遠くのイネには少なく飛散するので、近くにある抵抗性稲が胞子を食い止めるバリアーになること、また胞子の飛散量が減り、水田全体に病気が広がらないのです。栽培試験では、抵抗性のものが約40%混じっていると、いもち病の発生が約10%に減っています。

新潟県農業総合研究所作物研究センターの資料より

コシヒカリ新潟BLで無防除へ

病害菌の菌型(レース)に対して、それぞれの品種が抵抗性を持っている。こうした品種群を「マルチライン」といいます。新潟県は昭和61年からコシヒカリのマルチラインの育種に取り掛かり、「コシヒカリ新潟BL1号」から「8号」までを育種しました。新潟県は品種登録されている中から、いもち病の発生レースに合わせて四系統を混ぜて2005年から供給する考えです。レースが変わるのに合わせて、混ぜる系統を変える必要がありますから、毎年100%更新し従来の「コシヒカリ」の種子は県内に供給しないそうです。

これまでの試験の結果などから、農薬散布は多発地帯では葉いもち、穂いもちのどちらか一方に1回の防除にし、小発生の地帯では無防除を県は想定しています。ただし発生状況、レースの状況をみて迫加防除をする考えです。新潟県のいもち病防除薬剤は3548㌧。全水稲農薬の45%ですから、大幅な農薬の削減につながることになります。お隣の富山県でもいもち病のマルチラインを育種しました。富山県では育種した「こしひかり富山BL」をつかうに無農薬栽培体系を確立したそうです。ただこれは新潟県のように導入、普及段階には至っていません。

いもち病抵抗性同質遺伝子系統「コシヒカリ新潟BL1~8号」については⇒http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto13/16/narc0116q04.html

県は、消費者の求める安全・安心・美味しいお米、「売りれる米づくり」のためにマルチラインを普及したい考えですが、効果はそれだけではありません。

防除に使われる農薬の大半は、水中や大気中に漂います。インドでの調査では、散布された農薬の99%が環境中に放出されます。ですから、いもち病防除薬剤3548㌧のうち相当の量が、新潟県民の呼吸する空気に含まれ、水中に入った物は飲み水に含まれます。それも大幅に減ることになります。

根絶から共生へ 価値観の転換

このマルチライン技術には、多少病気が出てもよいという発想があります。農薬主体の防除は、病害虫は根絶ですから、発想の転換があります。稲作の欠かせない農薬には、除草剤があります。富山県の開発した無農薬栽培体系では、今のような雑草一本生えていない田圃にはなりません。ここにも、多少は雑草が生えてもよい、除草ではなく「抑草」という発想の転換があります。

見栄えよりも減農薬 農水省の新方針

農水省は本年度から、見栄えをよくするために使われている農薬を使わない防除指針の作成に取り掛かります。虹屋の和田さんの黒くなったみかん、食痕のあるレモンを買われた方はお分かりですが、農薬を使わないと味、食味には影響しないが外観を悪くする病害虫がいます。農水省は作物ごとに病虫害の被害や防除の実態を調べ、見た目をよくするためだけに使われている農薬を多く使っている作物からこうした農薬をはずした防除指針(方法)を作る事業を始めます。新しい指針を「安心指向型防除指針」というのだそうです。ここにも価値観の転換があります。

世界一の日本の農薬使用を減らす一歩

日本は、耕地面積当の農薬使用量では世界一です。OECD・経済協力開発機構の調査では、OECD加盟国の世界平均の6倍です。10年前は日本よりも使っていたオランダは、使用削減政策をとり半減させました。平均の4倍です。ですから、虹屋はなんとしても日本の農薬使用量を減らしたいし、オランダは半減させたのですから日本でも可能だと思います。

新方針を定着させるには

しかし「安心指向型防除指針」この名前を見ると虹屋はこの新指針が定着するのだろうか、農薬がへるだろうか不安になります。

外観が悪くなった作物を消費者が買わなければ定着しません。それで農水省はこうした農薬を減らせば、環境負荷(汚染)が減らせ食の「安全・安心」を確保できること訴えていくそうです。先ほどのマルチライン技術で農薬が減って環境負荷(汚染)が減って、利益を直接うるのは新潟県民で、そのコシヒカリを食べる首都圏の人ではありません。環境負荷(汚染)をなぜ減らさねばならないのでしょうか。突き詰めると、子供たち、孫たちの世代により汚染されてない環境を手渡すためです。食の「安全・安心」は、食べている人、今の世代の問題です。掲げる理由と名前がミスマッチ、あっていません。黒くなったみかんが、スーパーの店頭に並んだときに、環境負荷(汚染)を減らすために見栄えのための農薬を使わなかったからこうなったと気にせずに買い物籠に入れるでしょうか。

農薬の危険性を認める率直さが必要

農水省は、認可している農薬は使用方法を間違わなければ食物や環境中に残留しても、人にも他の生物にも安全という立場です。安全なのに、減らす必要がどこにあるでしょうか。見栄えをよくするために使われている農薬など農薬全般には危険性がある、少なくとも潜在的な危険性がある事を認めるのならば、削減は残留の減少に直結しますから、話の筋は通りますが、国は口が裂けても認めません。

農薬や衣類の防虫によく使われている有機リン系殺虫剤は、毒性研究が進み子供に知能低下、多動などの神経障害をもたらす疑いが非常に強く、米国、英国では新たな規制や使用禁止措置をとっています。日本では防虫剤など野放しです。この子供への毒性は新しい知見ですが、国は農薬は使用法をまもれば安全という立場に固執して取り入れられないのです。

農薬に危険性が、今は解明されていない潜在的な危険性があるから食品中や環境中に少ないほどよい、その削減は食の「安全・安心」向上と環境保全になることを正直に包み隠さず訴えなければ、新防除指針など農薬削減政策は、社会的に受け入れられず効果を上げないのではないでしょうか。

2004年1月27日印刷・小針店で配布したものに加筆

病原菌の薬剤耐性と農業 2003年 [遺伝子技術]

2003年5月20日小針店で印刷・配布した「畑の便り・№03-21」の再録

中国を中心に感染が拡大しているSARS、新型肺炎。この3月まで知られていなっかた伝染病です。このような新たに現われた伝染病を新興感染症といいます。SARSのように病原体自体が目新しい場合だけでなく、レジオネラ菌のように昔から自然界に存在していて24時間風呂のような繁殖に好適な環境が人間の生活の変化で生じ、その結果、集団的感染、伝染を起こすようになった病気があります。

私たちを脅かしている感染症は、新興感染症だけではありません。一旦は制圧されたかのようになった感染症が再び流行するようなった再興感染症があります。例えば結核。1999年に厚生省は結核緊急事態宣言を出しました。50年代には新規の結核患者が毎年50万人余りでした。その後減り続けましたが97年を境に増加に転じたのです。集団感染は90年代初頭の7倍にもなりました。「結核は過去の病ではない」。このような再び流行するようなった再興感染症が増えてきました。

もう一つは、医療により起こる感染症です。手術や点滴などで体に深く傷がつけられます。普段は細菌などがいない処にこうした医療による傷、器具を経て病原菌が入り込み感染することが起きます。こうした感染で特に問題にされるのは、黄色ブドウ球菌や腸球菌などの人の体に常にいる常在菌です。これらの菌は腸など常に棲息している場所にいて、我々が健康ならば問題をおこしません。しかし手術や点滴などでとんでもないところに入り込むと感染症をおこします。

感染症は、病原体と抵抗力の弱まった人間が飛沫核のような伝染経路で結ばれることで顕れます。ですから加熱殺菌や保菌動物の隔離で病原体を封じ込めたり、手洗いなどで伝染経路を遮断したり、食事や運動などで抵抗力を高めるなどすれば感染を防げます。SARSの不気味さは、感染経路が不明で患者やその家族を隔離しても拡大が収まらない、感染者が航空機で移動して瞬く間に世界各地に広がったことです。

さて感染すると治療となりますが、抗生物質などの抗菌薬が重要な手段です。SARSのようなウイルスに抗菌剤は効きませんが、弱った体に起こりやすい細菌感染対策に使われます。ところが効かない、抗菌薬でたたけない病原体が増えてきています。薬剤耐性菌ですが、その発生に現代の農業、食糧生産が深くかかわっています。

病原菌は菌密度が高くなるほど病原性が強くなる

抗生物質は細菌の生理活動を妨害することで効果を発揮します。細菌は単細胞の生物ですから、人の血液などから自分を養い、増殖のための栄養素を取り込みます。栄養素の代わりに抗生物質を取り込ませれることが出来ます。それが細菌の中で行われる蛋白質の合成を妨害したりします。例えばペニシリンは、細菌に特有の細胞壁の材料となる蛋白質を「いびつ」にします。そのため細胞壁が出来ず増殖できません。

多くの細菌は、たくさん集まれば集まるほど、菌密度が高くなるほど病原性を強く発揮します。これを専門的には「自己誘導」「密度依存性調整QS]といいます。また多ければ白血球の手に負えません。白血球が食べたり、持っている活性酸素などで破壊しきれません。それで抗生物質など投与して菌を減らし、病原性の発現を弱め症状を軽減化したり、白血球で始末できるようにするわけです。

薬剤耐性菌はどのようにして生まれるのか。

細菌など微生物は、遺伝子を複製するときにミス・変異が生じやすく、その変異で抗生物質などの抗菌薬に耐えられる、例えば抗生物質を分解できる酵素を作る、個体がいます。しかし、それら薬剤耐性の菌が少数のこっていても症状は無くなったり、軽減化します。そうなるとなにがおきるでしょうか。例えば肺結核の治療では、6ヶ月間に渡って4種類の薬剤の連続服用が標準の治療法です。このため症状が軽減すると、患者が勝手に薬の服用を減らしたりやめたりすることがまま起こります。そうすると薬剤に耐えて生き残った耐性菌で完治しませんし、肺から耐性結核菌が排出されて他の人が感染することになります。結核に限らず、このようにして、人間が抗菌剤で選び出した、生き残った耐性菌が棲息することになります。

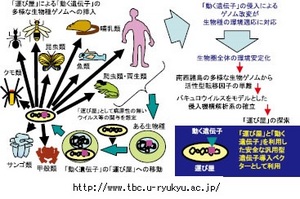

「動く遺伝子」での拡散

厄介なのは、薬剤耐性がその性質、形質が細菌間で拡がることです。細菌は「動く遺伝子」と言われる細菌間、DNA間を移動できるDNAを持っています。トランスポゾン、プラスミドなどがあります。この「動く遺伝子」で様々な遺伝情報、形質が細菌でやり取りされています。例えばに病原性大腸菌O-157の作る毒素は、志賀赤痢菌と同じベロ毒素ですが、これを産出するための遺伝子、病原性の遺伝子は、第三の細菌から両者に伝えられたものです。

この「動く遺伝子」に薬剤耐性をもたらす遺伝子が乗り、他の細菌に耐性を伝える、拡がるのです。生き残った薬剤耐性菌が増殖して垂直的に拡がるだけでなく水平的にも拡がっていくのです。つまり薬剤耐性の病原菌での感染を防ぐには、病原性を持たない菌でも薬剤耐性菌は近づけない、その菌からの病原菌への「動く遺伝子」による耐性の伝播を防ぐことも大切です。

日本の抗生物質の7割は牛、豚、鶏、養殖魚で使われている。

どこで薬剤耐性菌が生まれているのでしょうか。まず病院が思う浮かびます。日本の抗生物質の使用量は年間1700トン余り(純末、2001年)ですが病院で人間の治療に使われるのは約500トン余りです。のこり七割、1200トンは牛、豚、鶏、養殖魚、畑で使われています。現代の畜産では経営効率向上、生産費削減のためになるべく多くの頭数を飼います。人間なら4畳半一間で二人暮しでもかなり大変です。豚は4畳で12頭、ブロイラーは120羽余りです。卵をうむ鶏は40センチ×50センチのゲージ(籠)に6羽が一般的です。これでは病気、感染症にかかりやすいし、もし一頭かかればあっという間に拡がってしまいます。治療や予防に抗生物質が欠かせないのです。飼料、餌ににも添加物として予め入れてあります。こうしたところにいる細菌は、薬剤耐性を持つ方が生存には有利です。現代の畜産は、せっせと薬剤耐性菌を選び出し、増やしています。

先週、中国からの鶏肉の輸入が禁止になりました。鳥型インフルエンザウイルスが検出されたからです。このインフルエンザは人にも感染します。もし日本で流行すれば死者は最大で2万人から3万人と予想されています。このように特定の細菌やウイルスであれば、検疫、検査をすれば侵入を防げます。

薬剤耐性菌は無理です。菌は、ある数、1g当たり数万個はかならず食べ物についています。その菌に薬剤耐性があるか否かを検疫、検査して流通させるのは実際にはできません。そうした薬剤耐性菌が手に付着したりして体に入り込むことが起きます。それが病原菌ならば感染をおこし発病しても、抗生物質が効かないですし、病原菌でなくても「動く遺伝子」で体内の腸球菌などに薬剤耐性が広まることが起きます。

1995年に抗生物質ニューキノロンが米国でブロイラー飼育に使われるようになりました。それで鶏・ブロイラーでその抗生物質に耐性菌が選択、淘汰されました。3年後、その耐性菌による食中毒が8倍に増えました。つまり耐性菌の侵入を防ぐには、餌や予防で抗生物質を常用する現代的畜産によらない飼育がされた家畜のものを選ぶことです。

遺伝子組み換え食品による拡散

このような耐性菌だけでなく、遺伝子組み換え作物が体の中に薬剤耐性遺伝子を持ち込みます。そして、その遺伝子が体内の常在菌に伝わることが起きます。

遺伝子組み換え操作では、持ち込みたい組み込みたい遺伝子と組み込み、組み換えができたか調べるための目印遺伝子を一緒にセットで扱います。その目印遺伝子は大概はある抗生物質に耐性の遺伝子です。

例えば大豆の細胞に、除草剤ラウンドアップに耐えられる遺伝子と抗生物質耐性遺伝子をセットで組み込み操作をします。次にその抗生物質を大豆の細胞に与え増殖します。組み込みが失敗したものは、抗生物質で破壊されたり増殖ができませんから淘汰されます。このようにして作られた遺伝子組み換え大豆には、薬剤耐性遺伝子が必ず含まれています。そしてこれを食べると、その遺伝子が常在菌に「動く遺伝子」の働きで移ることが英国で確かめられています。

2003年5月20日印刷・小針店で配布したものに加筆

スーパー、ホームセンターの野菜の種の安さの秘密? 2003年 [遺伝子技術]

2003年4月28日小針店で印刷・配布した「畑の便り・№03-18」の再録

あちらこちらの畑で菜の花が咲いています。大根などが多いのですが、この菜の花から取れる種を蒔いたら、元親の野菜、大根とか白菜とかが出来るでしょうか。残念ながら、答えはNO,否です。

一代雑種(F1)種

というのは、今日出回っている野菜の95%以上が、一代雑種(F1)種です。親の容姿をそのまま子供に受け継ぐことができない野菜です。自分でつくるタネからは、自分の姿とは、おおよそかけ離れた子孫をつくってしまうのです。

家庭菜園で種をとっても、翌年蒔くと、まったく違った野菜が育ちます。お気に入りの野菜の、そのタネを採り、また翌年蒔いて育ててみたい、また食べたいという方は、自家採種できる野菜を自分の菜園・プランターで実際つくって、食べてみることが第一歩です。そういう野菜の種がほしい方は、関川村の「おおしま農縁」をご紹介します。

自分でつくるタネからは、自分の姿とは、おおよそかけ離れた子孫をつくってしまう交配種、F1、一代雑種とはなんでしょうか。幾世代にも渡り伝承されてきた野菜、昔から受け継がれてきた野菜では、そうしたことがなぜ起きないのでしょうか。

果樹などは株分けや挿し木などで増やせます。また小芋や球根などで増やすものもあります。この栄養体では遺伝的には元親と同じ、クローンです。姿、形などは元と同じに育ちます。株分けなどしない植物でも、盛んに伸びているところにある成長点とよぶ部分から植物細胞を取り出し、培養すると遺伝的には同一のクローンの幼体を作ることができます。初めは細胞の塊だったものが、根・茎・葉、小型ながらきちんと揃った体に育ちます。ウイルスなどが成長点にはいないので、ウイルス病に罹っていないウイルスフリーの苗を得るためによく使われています。

稲などの自家受粉の植物、自分の花の花粉で受粉するものでは、遺伝的には余り変化がおきません。その割合は、稲では約95から99%です。これに対し多くの野菜、とうもろこしやキャベツ、大根などは、他家受粉、他の株の花の花粉でないと受粉しない、種ができません。子孫がのこせません。この種は、遺伝的には両親の遺伝形質が混じり合った種になります。この種を蒔いても、絶対に親と同じのにはなりません。

生物学的に見れば、遺伝的多様性があり環境の変化に対応して生き残るための戦略なのですが、作物としては都合が悪い。毎年、味や形が変わるのは不都合です。そこで、大体、同じものが育つように、遺伝的に大体同じような種が出来るように工夫します。

固定種の育て方

小カブを例にすれば、割れが少なく平べったい形より丸形で甘味のあるものを作ろうと思い、たくさんカブのタネを蒔いて、条件の合うものだけから種を採り、合わないものは食べてしまい種を残しません。これを何世代もかけて選抜淘汰をくり返します。そうすると、遺伝的に大体同じような種がとれるようになります。これを固定種といいます。

「○○交配」とか「F1」(雑種第一代の意味)表示が種の袋に付いているものは、雑種です。例えば「タキイ交配耐病ひかり蕪」は日本の小カブと大きくて丈夫な、外国の家畜飼料用のカブをかけ合わせているそうです。この蕪から種を採り、翌年栽培すると、日本の小カブの性質が強いものと、外国の家畜飼料用のカブの性質が強いものなどバラバラな形質のものができます。

固定種の良い点

固定種の良い点は、その固定種を生み出してきた人々の伝統の味、例えば日本の固定種では日本人が長い間かかって受け継いできた、伝統の味、旬の味覚が味わえること。また、同じ両親から生まれた兄弟でも、けっこうバラバラなように、発芽が不揃いで生育もまちまち、だから大きく育ったものから順に長期間収穫できること。(つまり家庭菜園のような少量、長期間たべたい場合に向いている。逆に言えば、市場向けの品質が揃ったものを大量生産には適さない)

そして、一度タネを買えば、以後自分でタネを採れること。ただし、遺伝的に均質化、純化を進み過ぎると、『自家不和合性』とか『雄性不稔』とかいう現象がおき種子をつけにくくなる。生命力が弱まってきます。(回復させ方など実際の採種のやり方は「おおしま農縁」の自家採種ワークショップなどに参加してください。)

基本的には、時々選抜を休みます。そうすると、翌年には元の品種の性質が力強く顔を出す株が現れます。それらが、交雑して、生命力を蘇らせるのです。これの現象を雑種強勢といいます。

雑種強勢を利用する交配種

雑種第一代は生育などが両親の平均、あるいはそれ以上に優れている非常に生命力の強い固体が生まれ、おまけに形質がほぼ均一です。

これを意図的に利用し、目的・目標の形質が優れて顕れる雑種第一代(専門用語でF1、ヘテロ、ハイブリッド)の交配種が、袋に「○○交配」とか「F1」とか表示が付いているものです。

交配種の良い点は、まず揃いが良いこと。均一に成長するから、栽培計画が立てやすい。発芽も収穫も一斉になります。それと雑種強性のおかげで、成長が早いことや、果菜類では雌花を増加させて、収穫量を増大したりさせることもできます。

悪い点は、まず目的・目標の形質が市場出荷向けだといことです。先ほどの日本の小カブと、大きくて丈夫な、外国の家畜飼料用のカブをかけ合わせた「タキイ交配耐病ひかり蕪」は小カブとしても、中カブとしても、大カブとしても使えますから、生産農家は、成育中、市場が高値になった時、いつでも出荷できます。生育が早く、揃いが良く、葉柄の繊維がしっかりしているので、何個か重量を計って束ねても、しなるだけで折れません。機械洗いにも耐え、見栄えも抜群です。ただ、硬くてまずい。

つまり農家の手間がかからず(化学肥料をたくさん吸収でき生育期間が短く、揃いが良くて結束や梱包しやすく)、遠距離輸送中荷傷みしない。市場や店頭で日持ちがし、大量に消費する外食産業(ファミレスやコンビニ弁当など)で機械にかけて大量調理しやすく、また調理後の色が良いことなどが育種の重要条件です。だんだん野菜の色や形、保存性が良くなった代わり、硬くまずくなっていくわけです。

第二に、種苗の供給をメーカーに握られてしまうこと。『タネを制する者は、世界を制す』です。メーカー言いなりの価格で買わざるを得ないこと。つまり、非常に高価で、しかも毎年買わなければならない。(メーカーや販売店にとっては、最大の利点です)

また、メーカーが技術不足などで、交配ミスを引き起こしたりした場合、全部似ても似つかない野菜になってしまって、産地が壊滅的な打撃を受けることもあります。

交配種の場合、親となる固定種の発見と組み合わせが最大のポイント

交配種の場合、親となる固定種の発見と組み合わせが最大のポイントとなります。単純に2つの固定種を組み合わせるだけでなく、祖父母の代から組み合わせていく、つまり固定種AとBを交配して親となる(AB)をつくり、CとDを掛け合わせて親となる(CD)をつくり、(AB)と(CD)を交配して目的の雑種ABCDを作るなど様々なやり方があり、メーカーのブリーダー(育種家)の腕の見せ所であり、企業秘密なわけです。鶏、産卵鶏や肉用鶏(ブロイラー)は、現在でも、祖父母の代の固定種は米国などの外国のメーカーが握っています。世界的に見ても、10に満たない育種兼種卵会社が世界の鶏種を握っています。日本で行われているのは、輸入された卵を孵化し、その子の(AB)や(CD)を飼育し、雑種ABCDの代を作ること、実際に卵を産む、肉を食べる鶏をつくることです。

祖父母の代の固定種のうむ卵の供給が止まれば、卵を産む鶏、ブロイラーは出来なくなってしまいます。祖父母の代の鶏が、何らかの病原汚染、例えばサルモネラ菌、されると、そこから供給される卵をもとにつくられる、世界中で作られている産卵鶏はすべて汚染・感染し、それが産んだ卵も汚染することになります。近頃、卵のサルモネラ食中毒が煩く言われる背景の一つが、これです。

自然界では雑種は生物の種の強靭性を増しますが、農業では逆に脆弱性をもたらしています。

ところで、スーパーやホームセンターに並んでいるタネは、そのほとんどが固定種です。交配種は手間がかかりますから高価で、安価であることが第一のこうしたところには並んでいません。交配種が置いてあっても、品種が袋の表示と違っていたり、ちょっと素性の知れないものが多いのだそうです。また安さの秘密の一つが、業界全体の流通在庫処分の古いタネしか使ってないこと。野菜の種類ごとに寿命が違うタネを、「有効期間一年間」と一律に表示し、依託販売で売れた分の代金だけ回収し、売れ残ったタネは寿命にかかわらず、ハサミを入れて捨ててゆくのだそうです。

安心できる種を販売している「おおしま農縁」をご紹介します。虹屋は、大島さんのトマトや南瓜を以前から扱っています。 みらいのタネを育ててみませんか?

体細胞クローン牛の牛肉が 今夏、食卓に登場? 2003年 [遺伝子技術]

2003年4月15日小針店で印刷・配布した「畑の便り・№03-16」の再録

早ければ、8月頃にクローン牛(体細胞クローン)の牛肉が出回りそうです。クローンとは、遺伝子組成が完全に等しい生物の集り。植物や下等な動物では特に珍しいものではありません。例えば一つの種芋から苗をとって生産した芋は、そのすべてが種芋と同じ遺伝子組成を持つクローン芋といえます。株分けもそうです。しかし哺乳類のような高等動物では、一卵性の双子のような特別な場合に限られます。それを人為的に創りだすクローン技術を使った牛の牛肉が、早ければ8月頃に市場に出回ります。

クローン羊のドリーは安楽死

体細胞クローン動物といえば、96年に生まれた英国の羊「ドリー」が一番有名ですが、彼女は五歳半という比較的若い年齢で関節炎を患いました。10歳以上の羊で顕れる老化現象です。母親役の羊は6歳でしたから、細胞年齢は6歳+5歳で11歳に相当したのではと指摘されました。そして、この2月に六歳で肺の病気に罹ったこともあり安楽死処分となっています。

4月10日には野牛(絶滅危ぐ種のジャワヤギュウ)のクローン2頭のうち1頭に異常があることが分かり、この子牛は安楽死しています。2頭は4月1日に生まれ、このうち1頭は通常の1.6倍もの体重があり、自力で立ち上がることが困難でした。

体細胞クローン牛は98年、世界で初めて日本で誕生しました。2月末現在、40の試験機関で336頭が生まれており、約半数の162頭が死産や病気で早死にしています。現在140頭あまりが飼育されています。

このクローン牛の牛肉は「食品としての安全性が損なわれることは考えがたい」と厚生労働省の研究チームが11日まで最終評価、専門家の“お墨付き”を出しました。これを受け同省は、今年七月に設立される予定の食品安全委員会に安全性評価を諮問し「お許し」を得て、市場に出荷となる見通しです。

「健康な牛かどうかを検査して食肉にするなら、体細胞クローン牛を不安視する材料はない」(研究班の代表、東大の熊谷進教授・獣医公衆衛生学)といいますが、はたして食べますか?

クローン牛・クローン動物を作る技術は2つに大別されます。一つは体外受精で得た受精卵をつかう受精卵クローン、一つは皮膚や筋肉、乳腺などの体細胞から遺伝子が入っている細胞核を取り出し使う体細胞クローンです。

受精卵は細胞分裂します。16~32細胞まで分裂した受精卵を分解します。一方、細胞核を除いた卵子細胞を用意します。この卵子とバラバラにした細胞を融合させます。つまり、遺伝的に同一である卵子が16~32個できます。これを借腹、雌の子宮内に戻し発育させます。上手くいけば16~32頭の遺伝的に同一のクローン動物が生まれます。(実際は、これほど上手くはいかない。)これが受精卵クローンです。

一卵性の双子は、2つの細胞に分裂した受精卵の時に、何らかの作用により細胞が分離し、それぞれの細胞から通常の個体が生育し誕生します。受精卵クローンは原理的にはこれと同じです。遺伝子操作はされていません。それで、受精卵クローンについては安全性に問題はないと考えられています。すでに500頭あまりの受精卵クローン牛が誕生し、その肉や牛乳も出荷されています。(業者の自主判断で表示がついているものがあります、新潟市では白山浦の㈱よね一、古町の山長㈱で販売実績あり。)

一方、体細胞クローンでは遺伝子操作が不可欠です。皮膚にしろ筋肉にしろ、その細胞は受精卵と違い、活発に細胞分裂しません。分裂・増殖を抑制、管理する仕組みが働いています。この遺伝子の仕組みが壊れ、勝手に細胞分裂し盛んに増殖するようになったものを、われわれは癌細胞と呼びます。癌にならないよう抑制している遺伝子の仕組みを、遺伝子を操作し解除しなければなりません。

またどの体細胞も細胞核におさまっている遺伝子は同じですが、皮膚では皮膚の働きを司る遺伝子、神経細胞では神経の働きを司る遺伝子だけが働くようにコントロール・分化しています。受精卵では、そこから分化が始まるのですから、再びすべての遺伝子が働き、将来どんな役割の細胞にでも変われる状態に戻す必要があります。つまり、どの遺伝子が働くのか管理、限定している仕組みも遺伝子操作で解除する必要があります。これらの遺伝子操作を初期化といいます。

体細胞クローンは、皮膚や筋肉、乳腺などから取り出したの核を初期化し、細胞核を除いた卵子細胞に挿入します。後は受精卵クローンと同じです。皮膚や筋肉から同じ遺伝子組成の核を取り出して、無限にクローンを作り出すことができます。例えば、乳量が多く肉質が良く、飼料効率に優れた牛がいれば、その牛と同じ形質のクローン牛を多数生産することができるまさに“夢の技術”なのです。

しかし取らぬ狸の皮算用。今の技術では成功率が非常に低いのです。クローンマウスで約2%です。2002年の海外の研究では、2170例のうち、誕生できたのは106例で4.9%、育ったのはその8割という結果もあります。つまり、現在の体細胞クローン技術の20回に1回成功する、つまり胎子の出産を保証する技術ではないのです。生まれた仔も、先ほどの野牛のように巨体化する、体細胞クローン牛は、通常の二倍近い体重で生まれるケースが目立ちます。さらに育ってもドリーのように早死や肺炎、肝不全、肥満が報告されています。

こういった異常は胎子の成長を抑制する遺伝子の発現異常など、細胞の初期化のやり方に問題があると考えられています。米国のホワイトヘッド生物医学研究所で、遺伝子1万個、クローニングで作られたマウスの胎盤の遺伝子1万個を調べたら、25個に1個の割合で異常がありました。これでは、クローンマウスで出生率が約2%なのも肯けます。また生まれたクローン・マウスも、肝臓に、死産になるほど深刻ではないが遺伝子の問題を示していたそうです。

クローン牛肉の安全性は目視で判る??

厚生労働省の研究班の代表、熊谷進 東大教授は「健康な牛かどうかを検査して食肉にするなら、体細胞クローン牛を不安視する材料はない」といいますが、異常を目視で調べるだけの食肉検査でこうした遺伝子レベルの異常が見つかるでしょうか。また今の検査では、異常のあった部位、肝臓なら肝臓が廃棄されますが、それ以外の部位、例えば枝肉は出回ります。

研究班は、国内外の研究機関が作った体細胞クローン牛の成育状況や血液、繁殖機能などを一般牛と比較した結果、(1)クローン牛の方が一般牛より流産・死産・生後直後の死が多いが「原因は不明」(2)ただその時期を乗り切ったクローン牛の生育や生殖能力は一般牛と変わらない(3)クローン牛のたんぱく質などが、新たな毒性や病原を生む可能性を示すデータはない、だから「食品としての安全性が損なわれることは考えがたい」という評価です。

農水省が行った実験が、その根拠の一つです。農水省の外郭団体である畜産生物科学安全研究所が行ったもので、昨年8月に結果が公表され研究班にデータが渡されました。それはクローン牛の乳と肉片の配合飼料を14週間、ラットに食べさせ、その後の健康状態を調べた世界初の実験や、マウスに食べさせて遺伝子を含む染色体に異常が起きるかどうか調べた実験などを行い、いずれも異常は認められなかった。「一般の牛の場合と差は認められなかった」

ある意味でこれはとても奇妙な実験です。農水省は農薬の安全試験で慢性毒性を調べるために課している試験では、14週ではなく1年間です。3.5倍の日数食べさせて慢性毒性は調べるのです。こんな短い期間でなぜ十分なのでしょうか。

米国の科学アカデミーはもっと露骨です。政府の要請により安全性について、「危険性を示す証拠はない」という評価・報告書を昨年8月に出しています。

報告書は「一部の人にアレルギーを起こす可能性がある」との指摘に「実際に食用に使われていない段階での検討は難しい」、全体に「食品成分についてのさらなる情報がないと、判断は難しい」としながら、「クローン技術の利点と(安全性への)懸念とのバランスを考え」「クローン技術で作った家畜が食品として危険であるという証拠はない」と結論付けました。食べてみなけりゃ分からない、こんな結論なら大学教授でなくても素人でも出せます。黒の証拠が無いから白、これで科学なんでしょうか?

「クローン技術はまだ発展途上の技術であり、正常な胎子の出産を保証する段階には至っていない。」(財団法人バイオインダストリー協会)というのが的確な評価です。クローン牛Aとクローン牛Bでは、生じている異常が違う可能性が大きい、Aを食べても安全でもBは危険ということがありうる発展途上の技術です。ですから現在飼育されている体細胞クローン牛140頭は食べてしまうのではなく、研究試料にすべきではないでしょうか。

(独)家畜改良センター

家畜改良における牛体細胞クローン技術のあり方について(2009年10月9日)

http://www.nlbc.go.jp/g_kairyo/zousyoku/clorn.asp

体細胞クローン技術の活用に当たっては 、現在の生産率の低さが大きな課題となっている。既にその原因としてエピジェネティックな変化が適正に制御されていないことが知られているので、その原因を十分に解明し、改善する手法の開発が必要である。また、原因を十分に解明できなくても、エピジェネティックな変化が適性に制御されている胚を確実に選別できる技術があれば格段の生産率の向上が期待できる。

今後、独立行政法人家畜改良センターを含めた体細胞クローン研究に携わる関係機関によって、生産率が飛躍的に改善される手法の開発が必要である。

貴方も私もモルモット、 遺伝子組み換え食品の国際規格 2002年 [遺伝子技術]

2002年4月小針店で印刷・配布した「畑の便り・№02-15」の再録

食品に関する国際規格(基準)を決める国際政府間組織、コーデックスで植物由来の遺伝子組み替え(操作)食品規格、組み換えトウモロコシやジャガイモ、イネ(お米)など安全性などの規格が成立寸前の段階になりました。3月に横浜市で開催された遺伝子組み換え食品の規格などを扱う部会で案が決まり、来年の総会で承認されれば正式の国際規格になります。この国際規格と違うもの定めると自由貿易の制限したとして制裁を受けます。そのため、独自の安全基準などを設けることが、事実上できなくなります。その国際規格では遺伝子組み換え食品の安全はどのように確保されているのでしょうか。結論から言えば、「貴方も私もモルモット」です。

コーデックスは国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で設立した国際機関です。FAO/WHO合同専門家会議は遺伝子組み換えで起こる変化を、大きく3つに別けています。一つは、殺虫毒素産出など目的の形質・性質が加わる意図的な影響、一つは意図したものではないが予測可能な影響、もう一つは意図しない予測しない影響です。

現在、除草剤耐性の遺伝子を組み込んだ稲が開発されています。名古屋大学の松田幹夫教授の組換え実験では、目的の耐性という形質のほかに、米に含まれるタンパク質が変化すると意図しない変化が起きています。除草剤耐性は、除草剤の毒素を解毒する酵素(タンパク質)を新たに作り出すことで獲得されます。これまで作られ無かったものを生成するのですから、これまで作られていた蛋白質に何らかの影響が出ることは十分に予測できます。これは、意図したものではないが予測可能な影響です。

問題なのは「意図しない」しかも予測できない影響

問題なのは「意図しない」しかも予測できない影響意図しない変化は従来の自然交配に基づく品種改良、育種でも起きます。それは、例えば雄親から、花が赤いという形質だけを導入したいとしても、それだけではなく様々な形質(背丈が短いとか)が子供に伝わります。両親のもつ形質が混じり合ってしまいます。導入を望んだ、意図した形質だけが伝わるわけではないのです。

遺伝子組み替え(操作)では、合同専門家会議によれば「非意図的な影響が起こるのは、ランダムに遺伝子を挿入することにより、既存の遺伝子が破壊されたり、蛋白質(酵素)の発現が変化したり、新たな代謝物が生成される」といった事が起きます。

その結果「以前には見られなかった毒素の生成、環境からの有毒物質蓄積の可能性の拡大(例えば農薬や重金属)、養分の摂取に関する思わぬ変異などの望ましくない影響」が生じるのです。(いつも起きるわけではありません)

この変化は予測できないのです。「(何が起きたか調べる)方法として考えられるプロファイリング技術は、・・まだ十分に開発や評価がなされておらず限界がある。」このような「意図しない」そして予測できない影響の安全性はどのように調べられるのでしょうか。

食品中に微量に存在する判明している成分、たとえば食品添加物や残留農薬などについては、安全性試験の方法があります。高濃度から低濃度まで様々な濃度で動物に与え摂取量を調整して調べる毒性試験の方法があります。濃度・摂取量を変えるのは、毒物には"量-作用の法則"、二倍与えれば影響・害が二倍出ると考えられているからです。

実験動物は解剖され調べられます。その命を奪うのですから動物愛護の点からも、経費の点からもなるべく使用する動物数を少なくすることが望まれます。そのために実際には有りえない高濃度、大摂取量で、どのような影響が顕われるかなどを見落とさないようにして調べるのです。その毒性が顕われない量・濃度から人での許容量を評価する方法もあります。

予測できない非意図的な影響、それにより変化した成分は、何があるのかが判りません。新たに生成される毒素、環境からの農薬や重金属など有毒物質の新たな蓄積など何が起きたか判らないのですから、これまでの毒性試験が使えません。そうした成分単体では検査のしようがありません。結局、組み換えられた食品そのものを検査するしかないことになります。

英国のローウェット研究所のブシュタイ(元)教授の実験のように、食品を食べさせて害・毒性が見出されたことがあり、科学的なアプローチば存在しています。しかし専門家会議は「安全性評価の過程のいくつかの点については、遺伝子組換え技術の発展に立ち後れないよう、適宜修正しなけれならない」としています。つまり微量でなく大量に摂取する食品そのものの毒性試験法は確立されていません。

調べる方法が無いのですから、安全性が確立できない。それで実用化、販売を取りやめるのかというとそうではありません。販売はOK。 つまり、結果的に国際規格で組み換え食品そのものの毒性試験は、短期も長期も慢性も、いわんや遺伝毒性も、その一切を免除されました。安全性は未知だけど、まずは60億を数える人類全体で食べてみようということです。「貴方も私もモルモット」です。

遺伝子組み替え作物で拡がる、 細菌の抗生物質・薬剤耐性 2002年 [遺伝子技術]

2001年10月小針店で印刷・配布した「畑の便り」の再録

昨年12月、厚生労働省の薬事・食品安全審査会は新たに3種類の遺伝子組換え体を承認しました。これが正式に発効すれば、認可品目は作物で40品目、食品添加物で9品目となります。ちなみにEU全体では作物11品目、医薬品と添加物7品目です。

遺伝子組換えは技術的に未熟なもので、様々な問題があります。その一つが、遺伝子組換えに当たって抗生物質耐性遺伝子の利用が避けられないことです。遺伝子組換えは、目的の外来遺伝子を増やし、それを植物や細菌に挿入します。そして目的遺伝子が染色体に組み込まれた細胞だけを選択する必要があります。その選択・淘汰には抗生物質を使います。目的の遺伝子と選択のための抗生物質耐性遺伝子(通称、選択マーカー)を挿入します。その細胞に抗生物質を効かせれば、組換え・挿入が上手くいっていれば、その細胞は耐性を獲得していますので生き残ります。組換えが失敗していれば、死んでしまいます。

今回、審査会を通った、害虫抵抗性トウモロコシ(MON863)に組み込まれた目的遺伝子は、いわゆる根きり虫やコガネムシなど土壌昆虫の幼虫を殺す殺虫蛋白質を作る遺伝子です。BT細菌からとられた遺伝子です。その他に選択マーカー遺伝子に大腸菌由来の抗生物質カナマイシン耐性遺伝子が使われています。組み込み操作を施したトウモロコシの細胞群にカナマイシンを効かせれば、失敗した細胞にはカナマイシンが効いて死んでしまいます。うまくいって、この二つの遺伝子カセットが発現可能な完全な形で入って、どちらの遣伝子も細胞中で発現されている、働いていていれば、カナマイシンが効きませんから生き残ります。生き残った細胞を培養して、トウモロコシの苗まで育てるわけです。

安全審査があえて無視している問題点

安全審査では組換え体の中で挿入された遺伝子が作る蛋白質の人への毒性やアレルギー性だけが間題とされいます。勿論それは大切ですが、木を見て森を見ていません。その一つは組換え体細胞の遺伝子が、体内に生息する細菌などと遺伝子のやり取りをして伝播することです。遺伝子の水平伝達と呼ばれる「種の壁をこえた遺伝子伝達」は、ごく稀にしか起きませんが、必ず起こります。この場合は口腔内や腸内の常在細菌に抗生物質耐性遺伝子が伝播し、抗生物質耐性になる危険がある、病気になっても抗生物質が効かない、という事態が起こることになります。

英国農水省の食品安全・基準合同会議の専門家N.トムリンソン氏は、抗生物質耐性遺伝子の水平伝達のリスクとして様々な事実を挙げています。組換え食品を食べた場合に起こる腸内細菌との遺伝子組換えだけでなく、口腔内細菌や気管内細菌も抗生物質耐性になりうるし、環境中のさまざまな他の生物にも伝播することを考えれば「抗生物質耐性マーカー遺伝子を持つ組換え体を広範に使用すれぱ、この遺伝子を生物圏に大量に増幅させることになる。これらの遺伝子が発現しようとしまいと、遺伝子組換え作物が大規模に栽培されたときに起こる増幅規模の大きさは、遺伝子の転移可能性が多いとか少ないとかいう議論を無意味にしてしまう」。世界保健機構WHOなども出来るだけ早く技術開発をして抗生物質耐性遺伝子の利用から手を引くように勧告しています。

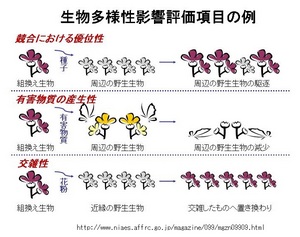

生物多様性、環境に与える影響

すでに、他の遣伝子組換え作物の残骸による土壌細菌の抗生物質耐性獲得が起きています。今回の害虫抵抗性トウモロコシ(MON863)に組込まれた土壌昆虫の幼虫を殺す蛋白質をつくる遺伝子が、環境へ生態系に拡がれば影響はよりいっそう深刻になる。こうした懸念からアメリカでもまだ認可されていません。安全審査において、抗生物質耐性遺伝子やそれが作る蛋白質を黙認していることが、いつまでも問題を解決できない原因の一つです。

さて、このように遺伝子組み替え体、作物の栽培は環境、とくに生態系への影響が懸念されます。また、栽培しなくても輸入され輸送の途中でこぼれて、繁殖することが心配されています。これまで外来植物や動物がこうした経路で侵入しています。それで生物多様性条約(野生生物や原生種の保護を目的にし92年の環境サミットで157カ国の署名で発効)で、組換え生物の国際取引に関する規制「バイオセーフティー議定書」が2000年に採択されました。日本は国内法への取入れを審議しています。米国は条約の批准すらしていません。 名古屋大学理学部の河田昌東さんの文章を虹屋が要約

泥縄の実質的同等性、組換えコシヒカリの安全性は? 2001年 [遺伝子技術]

2001年10月小針店で印刷・配布した「畑の便り」の再録

現在、除草剤耐性の遺伝子を組み込んだコシヒカリが開発されています。これが成功し、食卓に上がるには、数々の安全審査を経なければなりません。

実質的同等性

組換え食品の安全性は、実質的同等性に基づいて審査されています。厚生労働省は、次のように解説しています。

「「同等とみなし得る」「実質的同等性」とは、当該種子植物の食品としての安全性を評価するために、既存の食品(種子植物)を比較対象として用いるという方法が適用できるということです。(中略)

なお、厚生労働省が行う安全性審査の範囲は、既存のものと同等とみなし得る組換え体としています。その理由は、そのような組換え体において(除草剤耐性や殺虫毒素などの)付加された性質以外の性質については、すでにその安全性が広く受け入れられてきたため、あらためて考慮する必要がないか、又は、その安全性の評価を行う上で必要とされる知見等の蓄積が十分になされていると考えられるためです。」 遺伝子組み換えの中には、既存の作物・食品と同等とみなし得ないものもある。それは審査の対象外、だから市販されないと言うわけです。それでは、どうやって同等かどうか見分けるのでしょうか。

農林水産省の解説には、「組換え農作物とその元の農作物とを比較して成分,形態,生態的特質において変化がなければ,安全性については元の農作物と同等であると判断するというものです。」と書いてありました。(11月の改訂前)

冒頭の除草剤耐性の遺伝子を組み込んだコシヒカリは、組換え親のコシヒカリと比較して、除草剤耐性以外は変わらない、実質的に同等ということを確かめると言うわけです。

どのような形質・性質に着目するかが重要

すると、どのような形質・性質に着目するかが重要となります。遺伝子組み換えで起こる変化を、FAO/WHO合同専門家会議は、大きく3つに別けています。一つは、目的の形質・性質が加わる意図的な影響、一つは、意図したものではないが予測可能な影響、もう一つは、意図しない予測しない影響です。冒頭の組換えコシヒカリで言えば、除草剤耐性と言う形質が意図的な影響です。そして、米・イネに含まれるタンパク質が変化するといった変化が、意図しないが予測可能な影響です。これは、名古屋大学の松田幹夫教授の組換えで実際に起きています。この二種の影響・変化は、調べるべき標的が判っていますから、従来のやり方、特定成分の分析で調べることが出来ます。

問題なのは「意図しない」かつ予測できない影響です。その中でも「以前には見られなかった毒素の生成、環境からの有毒物質蓄積の可能性の拡大(例えば農薬や重金属)、養分の摂取に関する思わぬ変異などの望ましくない影響」です。予測できないのですから、調べる標的が定まりません。合同専門家会議は、「代替方法として考えられる(標的を定めないアプローチ)。プロファイリング技術は、たとえば遺伝子、蛋白質及び代謝等の各レベルで用いられており、標的を定めた化学分析よりも広範に非意図的影響を検知するのに役立つだろう。だが、まだ十分に開発や評価がなされておらず限界がある。」

遺伝子組み換え作物が、科学の段階、実験室にとどまっているのなら、これでも構いません。計測や検出技術の進歩も、科学の進歩です。また「非意図的な影響が起こるのは、ランダムに遺伝子を挿入することにより、既存の遺伝子が破壊されたり、蛋白質(酵素)の発現が変化したり、新たな代謝物が生成されるといった理由によるものであろう。」その影響が、どの遺伝子が破壊される事によると判れば、その遺伝子の働きを知ることが出来ます。意図せざる結果が何故起きたかを調べることから、新しい知見は得られるのです。

しかし、この段階で、遺伝子組み換えで何が起きるか調べる手段が充分ないままに、実用化するのは、早過ぎないでしょうか。広く栽培されれば、自然環境に影響を与えます。食卓に上がれば、私達の健康に影響します。専門家会議は「安全性評価の過程のいくつかの点については、遺伝子組換え技術の発展に立ち後れないよう、適宜修正しなけれならない」これでは、泥縄としかいえません。転ばぬ先の杖、実用化を図るなら、広範に非意図的影響を検知する技術を開発し、安全性を評価する方法を構築する方が先ではないでしょうか。

ともあれ、今日の遺伝子組み換え作物・食品の安全審査は、予見できない変化の危険性は考慮外。カッコ付の安全です。

.gif)