搾油のやり方(2) 江戸時代の精油法 [油脂ー搾油、栄養、コレステロール]

「矢締め式」「油搾木(あぶらしめぎ)式」の搾油は、動力が人力から水力・蒸気力・電気力と変わりながら寛政年間から明治末期まで各地で続けられました。

油脂は細胞組織の中に取り込まれ、細胞膜に包まれた小さな油滴として存在しています。

これらの生体組織から、その大部分が中性脂肪(トリグリセリド、TG、TAG、グリセリンに3個の脂肪酸が結合した形)です。それを搾り出す搾油の工程。搾っただけの油・粗油には細胞の中で油滴を包んでいた細胞膜の構成分などのリン脂質、リポプロテイン(リン蛋白質)や酵素、繊維質、糖質など粘質物などのガム質、遊離脂肪酸、カロチノイドやクロロフィルなどの色素、匂い、冬季など低温になると固形化するロウ分などが含まれています。これら風味、色調、保存性などの品質を損なう不純物と区分けして、効率的に油脂を取り出しす精油工程の大きく2段階に分かれます。

江戸時代は、菜種油などの主な用途は灯明・行灯の燃料でした。江戸時代には、長崎から伝わったり、江戸時代初期の伝来した禅の黄檗宗(おうばくしゅう)の普茶料理(ふちゃりょうり)・葛と植物油を多く使った濃厚な料理などで、油を用いた料理が庶民にも普及しました。天麩羅もよく食われるようになったが、やはり日本の食卓にあっては油を多用する料理は脇役でしたから、食用油の需要は少なかったのです。冬季など低温になると固形化するロウ分は、冬季など冷温条件下では植物油にトロミがついたり白く濁ったりします。野菜サラダなどのドレッシングには不適ですが、江戸時代の主要な用途、天麩羅などの揚げ物用途では問題になりません。

それで江戸時代の精油は、菜種油は甕に静置し上澄みをすくう、和紙で濾過する処理がされていました。これで、沈殿するガム質が除かれます。静置期間中に匂いなども抜けます。

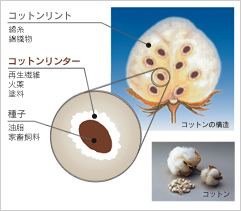

綿花の副産物である綿実油は石灰を混ぜ合わせる精製処理がされました。木綿の栽培は、799年にインドから伝来しましたが、約1世紀で栽培が途絶えました。1490年ごろ戦国時代の初期から再び始まり、安土桃山時代には、畿内や三河を中心に盛んに栽培されるようになりました。江戸では綿を用いた衣服が普通に着られるようになりました。木綿の産地では、綿実を搾油しました。

搾油されたそのままでは赤黒く濁って、「黒油」あるいは「赤油」と呼ばれて、消費が伸びなかったそうです。この色は、ポリフェノールの一種のゴシポールという色素です。抗菌作用や殺虫作用があり、綿の種を護っています。これは動物では、一見正常な動物の急死など心機能の障害、肝臓への影響、精母細胞のアポトーシスを招き殺精子作用などの毒性をしめします

偶然の事故からこれを除く精油法が発見されました。元和年間(1615~1624年)に大坂の搾油業、木津屋三右衛門は、ある夜、綿実油を入れた壷の傍らに、土蔵の上塗り用の石灰を積み重ねておきました。翌朝、油を見ると、色が抜けていた。石灰が崩れて、油の中に溶けていたのです。天の恵みと喜んだ三右衛門は、今度は意図的に石灰を混ぜ合わせ、和紙で漉して透明な綿実油をえる「灰直し」製法を確立した。三右衛門は、他の油屋にもこの方法を教え、皆が石灰を用いることとなった。これを「白油」といいます。できた油は、灯の付き方も前より良く急速に需要を伸ばしていったそうです。

白油が出回り始めてから約250年後に明治維新(1868年)をむかえます。開国後、搾油・精油のさまざまな技術が入ってきます。搾油では、明治20(1877)年頃に丸板や長板を水圧をかけて押付けて搾る機器「搾油機一台に鉄製棚板十五段あり、人毛にて編みたる手袋という布にて原料粉末を包み、板締機にて予め整形したるものを格段に装填加圧するもので、搾油は板状をなす」が輸入され利用されます。それより前に、油圧で下の菜種の入った臼を押し上げる玉締め法(玉搾り)がでてきます。

こうした搾油工程の変化とそれによる精油工程は、どのように変ったのでしょうか? 続く

2013-06-28 12:23

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0